心理学と勉強法 第5回 記憶のモデル 忘却

- 2021.03.28 | 心理学と勉強法 高校生・受験生の学び(現在)

心理学と勉強法 第5回 忘却

第5回は、記憶のモデル 「忘却」について説明します。

記憶の対語として忘却(忘れる)があります。認知心理学では、忘却の原因について、時間の経過による記憶の強さの減衰、干渉(interference)、検索の失敗によるという考え方があります。

(トリログ https://trinity.jp/118843/より)

時間が経過すれば、記憶が薄れるというイメージはできますね。干渉とは、妨害のようなもので、記憶にとって何らかの障害になるようなことが影響するという考え方です。例えば、探し物をしていたときに、友人からLineが届き、やりとりをしていたら、元々何をしていたか忘れた、というようなことです。「あっそう言えば、何してたんだっけ?」と思った経験はありませんか?

3つ目の検索の失敗とは、頭の中には記憶は残っているが、思い出すことに失敗している、ヒントがあれば思い出すこともあることが、その代表例です。

長期記憶においては、多くの干渉があるわけですから、時間の経過以外にも干渉が影響を与えることを理解しておくこと、干渉を受けても忘れないためにはどうすればいいのかという視点が重要です。また、覚えていても思い出せなければ意味がないので、思い出しやすいようにしておくことが重要です。

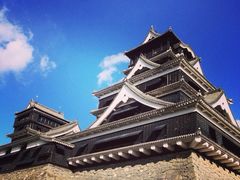

熊本城 熊本経済新聞より

私たちは、これを「強固な石垣を造る」ようなものだと考えています。攻撃されても。邪魔されても少々のことでは壊れない石垣を造る。そのためには、バラバラと石を積み上げるのではなく、造り方に工夫が必要そうです。さらに、壊れても修復しやすいように石を積み上げておくことも大切そうです。