心理学と勉強法 第6回 ワーキングメモリー

- 2021.04.4 | 心理学と勉強法 高校生・受験生の学び(現在)

心理学と勉強法 第6回 ワーキングメモリー

第6回は、記憶のモデル 「ワーキングメモリー」について説明します。

短期記憶は、最初は情報を保持することにのみ注目されていましたが、その後の研究において、短期記憶は、情報の保持だけではなく、情報の処理機能、制御機能も持つことがわかってきました。

短期記憶の役割は、文章を理解したり、問題を解いたりする際に、必要な情報を長期記憶から探してきて、関連する情報を処理するという考えです。これをワーキングメモリ(作動記憶)と言い、学習にとって関連が深い機能です。

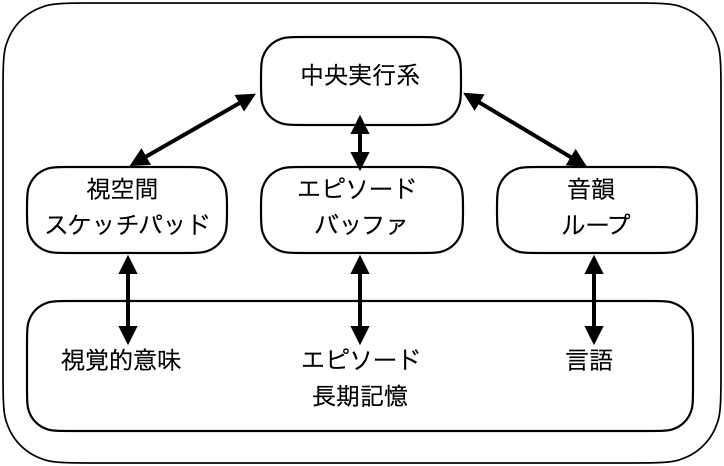

ワーキングメモリは、現在は4つの要素からできていると考えられています(注)。具体的には1.音韻ループ、2.視空間スケッチパッド、3.エピソードバッファ、4.中央実行系というものです。それぞれの言葉よりも、それが果たす以下の役割を理解するようにしてください。

(注)少し前までは3つの要素でした。将来は、新たな考え方がまた出てくるかもしれません。

(バッデレイのワーキングメモリ・モデル 2000)

音韻ループは、言葉を理解したり、文章を理解したり、推論したりするときに、音に関する情報を一時的に保つ役割を担います。

視空間スケッチパッドは、視空間的なイメージを記憶したり、操作したりする役割を担います。

エピソードバッファは、聴覚(音)や視覚情報など複数の情報を統合的に保持して、長期記憶とワーキングメモリをつなぐインターフェースの役割を担います。

中央実行系は他の3つのものを繋ぎ、コントロールする司令塔です。3つの実行に必要な情報量を調節して、必要な量を確保する仕組みと考えられています。コンピューターで、情報処理をする際に、CPU(中央演算装置)が果たす役割のイメージです。

コンピューターの情報処理速度がCPUの容量に左右されるように、ワーキングメモリの容量にも個人差があることがわかってきていますが、最も大切なことは、誰にとっても、容量には限界があることです。コンピューターのようにハードディスクを外付けするわけにはいきません。また、近年の認知心理学では、ワーキングメモリの容量は、記憶の「短期貯蔵空間」(保持)と「操作空間」(処理)に区別され、両者はトレードオフの関係にあるという考えがあります。学習の成果として、情報処理が効率的になることで、処理に必要な空間が少なくなり、利用可能な容量空間(記憶を呼び出し保持し、処理する空間)が増加する(=処理量や速度が向上する)という考えです。

われわれの記憶の仕組みが、とてもシステマティックで、無駄をできるだけ排除して、情報処理の効率をあげることで、受験勉強がスムーズに進むイメージが少し湧いてきませんか?